Amphibienhilfe Lindlar

Mach mit und verändere etwas, damit wir alle und die nachfolgenden Generationen auch noch Frösche, Kröten, Salamander und Co. sehen und erleben dürfen.

Über uns

Wir versuchen durch Aufklärung und praktische Maßnahmen den Fortschritt zu fördern und ein besseres Verständnis für diese wichtigen Tiere zu schaffen. Unser Ziel ist es, eine ökologisch nachhaltige Zukunft für die Amphibien-Population zu schaffen.

Jedes Jahr wandern Millionen von Amphibien zu ihren Laichgewässern. Dabei müssen sie oft viel befahrene Straßen überqueren und erleiden dort oft den Tod.

Mit unserer Tätigkeit versuchen wir den Amphibien auf ihrer Wanderung diese tödliche Gefahr zu nehmen und ihnen ein sicheres Geleit über unsere Straßen zu geben.

Wenn auch Du dazu beitragen möchtest, dass viele unserer hier heimischen Amphibien sicher an ihr Ziel kommen, freuen wir uns, wenn Du uns bei diesem Vorhaben unterstützt.

Wir sind Freiwillige, die diese Aktion in Zusammenarbeit mit dem NABU durchführen.

Amphibienwanderung

Die Wanderung zum Teich oder Fließgewässer beginnt meist Mitte bis Ende Februar bis in den März in den frühen Morgenstunden, bevor es hell wird bzw. nach der Dämmerung am Abend.

Dort angekommen lachen dann die verschiedenen Amphibien, bevor sie sich danach zwischen März und April wieder auf den Rückweg machen.

Amphibien brauchen Feuchtigkeit !

Um diese Strapaze auf sich zu nehmen, muss das Wetter mitspielen, denn die Tiere legen eine Strecke von wenigen hundert Metern aber auch bis zu einigen Kilometern zurück.

Dabei dürfen Sie nicht austrocknen. Wenn es also zu trocken oder zu windig ist, bleiben sie lieber unter feuchten Blättern oder Moosen versteckt und warten bis die Bedingungen für eine Wanderung ideal sind.

Auch müssen die Temperaturen stimmen, da die Tiere wechselwarm und frostempfindlich sind.

Optimale Wanderbedingungen für Frösche, Kröten, Salamander und Co sind regnerische Abende mit warmen Temperaturen.

Die Tiere wandern aber auch schon bei mind. 5°- 6° Celsius.

Unsere Amphibien - Arten

Grasfrosch

Frösche und somit auch Grasfrösche sind die ersten Amphibien, die Anfang des Jahres die Wanderung zu den Laichgewässern beginnen.Sie sind in großen Teilen Europas zu finden und eine häufige Art, die sogar bis in die Alpen vorkommt.Die Oberseite der Tiere ist gelb-, rot- bis schwarzbraun. Häufig besitzen sie größere Flecken, welche mitunter die Grundfarbe fast verdecken können. Der Grasfrosch ist in stehendem aber auch in fließendem Gewässer vorzufinden. Vor allem dauerhaft stehende Gewässer wie kleine Teiche und Weiher werden dabei bevorzugt angenommen. Hier laichen die Grasfrösche ab und können auch am Gewässergrund überwintern. Landlebensräume der Frösche sind Grünland, Gebüsche, Saumgesellschaften, Gewässerufer, Gärten, Parks und Wälder sowie Moore, die sie besiedeln. -Fortpflanzung- Bei der Fortpflanzung der Grasfrösche sind die großen Laichballen typisch, welche aus einigen Hundert bis mehreren Tausend Eiern bestehen können und in vegetationsreichen Flachwasserbereichen abgesetzt werden. Die Frösche laichen überwiegend im zeitigen Frühjahr, wobei sich dieses häufig auf bestimmte Gewässerbereiche konzentriert und dabei Laichballenansammlungen von mehreren Quadratmetern Größe entstehen können.

Erdkröten

Die Erdkröte ist eine unserer größten Amphibienarten und kann eine Länge bis zu elf Zentimetern erreichen. Die Oberseite ist bräunlich gefärbt und mit einer Vielzahl von Warzen ausgestattet. Auf der Unterseite sind die Tiere schmutzigweiß und manchmal grau gesprenkelt. Die Männchen haben schwärzliche Schwielen am Daumen und den nächsten beiden Fingern und sind daran gut zu erkennen. Die Erdkröte ist in Europa eine der häufigsten Amphibienarten und fast auf dem gesamten Kontinent verbreitet. Nur im äußersten Norden Skandinaviens und in Island sind sie nicht beheimatet. Der Lebensraum der Erdkröten umfasst ein breites Spektrum und ist an einer Vielzahl von Gewässern zu finden. -Fortpflanzung- Bei uns in Mitteleuropa begeben sich Erdkröten sehr frühzeitig im März nach Ende des Frostes auf Wanderschaft. Dabei wandern viele Tiere zum Teil gleichzeitig zu ihren Laichgewässern. Oftmals findet man dabei auch schon verkuppelte Krötenpaare, bei denen sich das Männchen auf dem Rücken des Weibchens zum Gewässer tragen lässt. Der Laich der Weibchen besteht wie bei allen Kröten aus Laichschnüren, die aus 3.000 bis 6.000 Eiern bestehen können. Im Winter verkriecht sich die Erdkröte an frostfreie Orte wie Komposthaufen, Laubhaufen, Baumwurzeln oder feuchte Erdlöcher und verfällt dort in eine Winterstarre.

Teichmolch

Der Teichmolch ist europaweit verbreitet und nur in Süd-Frankreich, Süd-Italien und den Regionen nördlich des Polarkreises nicht anzutreffen. In Deutschland ist er die häufigste Molch Art und fast überall verbreitet. Der Teichmolch kann eine Länge von etwa zehn bis elf Zentimetern erreichen. Die Grundfärbung des Teichmolches ist bräunlich und die Bauchseite weist auf einer meist orangen Fläche dunkle Flecken auf. In der Wassertracht haben die Männchen einen hohen und stark gewellten Hautkamm. Zum Laichen nutzen Teichmolche stehende Gewässer wie Teiche und kleine Seen sowie langsam fließende Gräben. Bevorzugt dabei sind sonnige und wasserpflanzenreiche Gewässer. In unseren Gebieten begeben sich Teichmolche sehr frühzeitig im Februar nach Ende des Frostes auf die Wanderschaft zu ihren Laichgewässern und laichen dort dann von März bis in den Mai, wenn die Wassertemperatur mindestens acht Grad Celsius beträgt. Dabei können die Teichmolchweibchen pro Saison ca. 100 bis 300 Eier legen, welche sie einzeln an Wasserpflanzen oder Falllaub heften. Der Teichmolch überwintert gerne unter umgefallenen Holzstämmen, in Mauselöchern oder in Holzhaufen, die sich in der Nähe ihres Laichgewässers befinden.

Bergmolch

Bergmolche werden etwa acht bis zwölf Zentimeter groß und haben eine intensiv gelborange bis rot gefärbte Bauchseite ohne Flecken. Während der Paarungszeit im Frühjahr besitzen die Männchen eine blaue Rückenfärbung. Der Bergmolch ist von Nordfrankreich über weite Teile Mitteleuropas bis nach Nordgriechenland sehr verbreitet und es gibt auch vereinzelte Populationen im Norden der Iberischen Halbinsel. In Deutschland ist der Bergmolch noch häufig im mittleren und südlichen Teil verbreitet. Er wird im Nordwesten seltener und im Nordosten Deutschlands fehlt die Art sogar vollständig. Der Lebensraum des Bergmolches sind gewässerreiche Wälder der Mittelgebirgszone wo er ein typischer Bewohner ist. Waldärmere Gebiete meidet der Bergmolch häufig. -Fortpflanzung- Bergmolch-Weibchen können in einer Session bis zu 250 Eier legen, welche einzeln an Falllaub oder Wasserpflanzen geheftet werden. Die älteren Larven sind von anderen Molchlarven durch ein stumpf zulaufendes Schwanzende zu unterscheiden. Wenn die Molchlarven vier bis fünf Monate alt sind, erreichen sie die Metamorphose. Bergmolche überwintern von Oktober bis März und verstecken sich dazu unter Baumstämmen, im Wurzelbereich oder unter großen Steinen.

Feuersalamander

Feuersalamander sind in Europa weit verbreitet, wobei sie zum Norden hin immer seltener werden. Die Grenze dabei verläuft durch Nord- und Mitteldeutschland. Die Färbung der Haut ist schwarz glänzend mit gelborangen Flecken oder Streifenmustern auf der Oberseite, die sehr auffällig sind und Fressfeinden als Warnung dienen. Lebensraum des Feuersalamanders sind typischerweise feuchte Laubmischwälder im Mittelgebirge. Er benötigt saubere und kühle Quellbäche, Quelltümpel und kleine Seen oder andere Kleingewässer, die quellwassergespeist sind. In Nadelwäldern findet man die Art selten bis gar nicht. Fortpflanzung- Feuersalamander paaren sich an Land und die mit Kiemen schon voll entwickelten Larven werden von Februar bis Mai in kühle Quellbächen, Quelltümpeln oder Brunnen abgesetzt. Dort halten sie sich bevorzugt in kleinen Stillwasserzonen auf. Zur Überwinterung findet man Feuersalamander im Gewässergrund im Schlamm beziehungsweise Laub.

Aktuell

Unsere Amphibien Gebiete

Hilfe Benötigt !

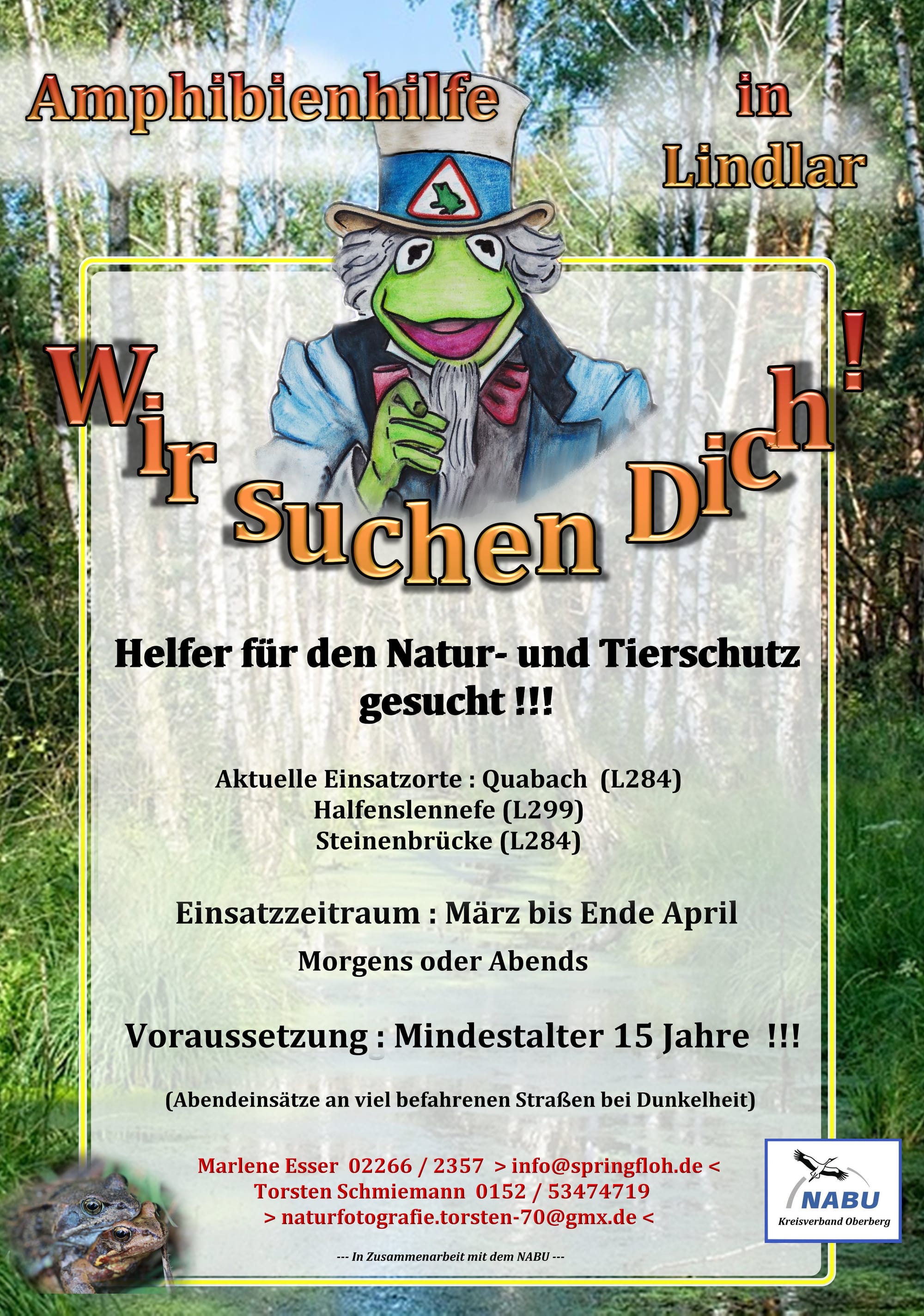

Das Einsammeln der Amphibien und die Wartung und Pflege der Schutzzäune machen sich nicht von selbst. Daher benötigen wir jedes Jahr zahlreiche Helfer* und Helferinnen*, die sich dazu bereit erklären, unsere Schutzzäune vor der Wanderung instand zu setzen und die Tiere zu sammeln, um sie über die Straße zu bringen. * Mindestalter 15 Jahre

Sicherheit geht vor!

Da wir an viel befahrenen Straßen und bei Dunkelheit kontrollieren, sind Abends immer zwei Helfer / Helferinnen unterwegs. Diese sind ausgestattet mit Warnwesten und Taschenlampen und es werden vor Ort Schilder aufgestellt, um die Einsatzstellen für alle sicherer zu machen. Auch durch die Länge unserer Schutzzäune wäre die Kontrolle am Abend alleine nicht machbar, da die Tiere es trotz Zauns an verschiedenen Stellen immer wieder auf die Straße schaffen.

Wir freuen uns auf dich !

Liebe Grüße und bis bald !

*Mindestalter 15 Jahre

Kontakt

- Amphibienhilfe Lindlar -Torsten Schmiemann,Eichendorffstr 8,Deutschland

- 51789 Lindlar

- +49-15253474719

- naturfotografie.torsten-70@gmx.de

- Mo-Fr: 08:00 - 19:00 Uhr